Serge-Alexandre Demers-Giroux et Réal Martel entament leur ascension vers le sentier des Contreforts.

Serge-Alexandre Demers-Giroux et Réal Martel entament leur ascension vers le sentier des Contreforts.

2/2. Dans Lanaudière, des acteurs de la randonnée et du plein air appellent à une protection renforcée du Sentier national au Québec (SNQ) pour lutter contre les effets des changements climatiques et des coupes forestières pratiquées à proximité du tracé.

Photos : Perrine Larsimont

Une brume fantomatique enveloppe les flancs du massif, duquel émergent des cimes vertes, rousses ou nues. L’air doux et humide charrie des odeurs de feuilles mortes et de résine. C’est dans ce décor sauvage que Réal Martel et Serge-Alexandre Demers-Giroux se sont donné rendez-vous ce matin-là : à l’entrée du sentier des Contreforts, un tronçon du SNQ situé entre Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Côme, au cœur de Lanaudière. « Ce n’est pas la section la plus montagneuse [du SNQ], mais c’est sans doute celle qui compte le plus de hauts et de bas, avec à peu près 1000 m de dénivelé », estime Serge-Alexandre, agent de développement pour le plein air à Loisir et sport Lanaudière.

Le trentenaire volubile connaît bien le territoire. Dans la région, il développe les activités de plein air pour le corridor des montagnes, un secteur dont le SNQ est la « colonne vertébrale ».

À ses côtés, Réal ajuste ses bâtons de marche. Il est l’un des nombreux bénévoles qui travaillent toute l’année à rendre le sentier praticable aux marcheurs. Mais il est surtout celui qui a lancé sa création en 1990, alors qu’il arrivait à la fin de son mandat de président de la Fédération québécoise de la marche (devenue Rando Québec). Un projet dans lequel acteurs publics et privés ont progressivement embarqué et qui vaut aujourd’hui au SNQ de s’étendre sur plus de 1650 km, de l’Outaouais jusqu’à la pointe de la Gaspésie.

Un sentier vulnérable aux changements climatiques

Si les deux hommes se retrouvent en cette fin d’octobre, c’est pour nous montrer les dommages causés par les phénomènes météorologiques qui s’intensifient sur le tronçon. Pour faire d’une pierre deux coups, ils ont emporté cisailles et sécateurs afin de sectionner sur leur passage les branches susceptibles de gêner les futurs marcheurs.

Tandis qu’ils grimpent vers le sentier par un embranchement, les premières carcasses d’arbres apparaissent le long du parcours. « Les événements météorologiques extrêmes sont particulièrement marquants. Au printemps 2022, on a eu de grands vents et on ramasse encore les arbres tombés. On a eu aussi deux mégacoups d’eau au cours des deux dernières années : des routes sont parties avec les ruisseaux », témoigne Serge-Alexandre.

Or, les effets de ces phénomènes sur le sentier sont aggravés par les coupes forestières effectuées à proximité. Réalisées jusqu’à 30 m du parcours — selon ce qu’autorise le règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État —, ces coupes créent des éclaircies qui fragilisent les arbres qui en forment la bordure. Ceux-ci sont d’autant plus vulnérables que les épisodes météorologiques s’intensifient. « Ces arbres ont perdu les confrères qui les protégeaient. Ils ne sont pas habitués aux grands vents, leurs racines ne sont pas fortes, donc dès qu’arrive un coup de vent anormal, ils tombent comme des quilles en direction du sentier », explique Réal, qui ajoute qu’ils tombent rarement seuls; plutôt par groupes de sept à huit, fragilisant les arbres autour.

Tandis que la marche se poursuit, tout en montées et en descentes, le bénévole s’arrête pour inspecter un bouleau jaune qui se penche au-dessus du sentier. « Il est dangereux, celui-là », murmure-t-il en tâtant le tronc.

En plus d’engendrer un travail colossal de nettoyage — parfois long de plusieurs années, selon l’intensité des coups de vent —, les coupes forestières trop proches du sentier dénaturent l’expérience des randonneurs, souligne Serge-Alexandre en passant devant une grande éclaircie. Car ici — contrairement à l’adage —, ce n’est pas l’arbre, mais le trou qui cache la forêt. « Les marcheurs [qui voient des trouées le long du sentier] ont l’impression que c’est la fin de la forêt alors que non, ce sont des coupes », souligne-t-il. Une perte pour le paysage, alors que de nombreux acteurs de la région aimeraient voir attribuer au SNQ dans Lanaudière la labellisation de sentier de grande randonnée (GR).

Élargir la bande de protection du sentier

En quête de solutions, Réal et Serge-Alexandre se sont joints aux voix qui appellent à l’élargissement de la bande de protection du SNQ, de 300 m de part et d’autre de celui-ci. « C’est ce qu’il faut pour que la forêt garde cette impression de densité et puisse se régénérer dans la portion qu’elle absorbe », affirme Serge-Alexandre.

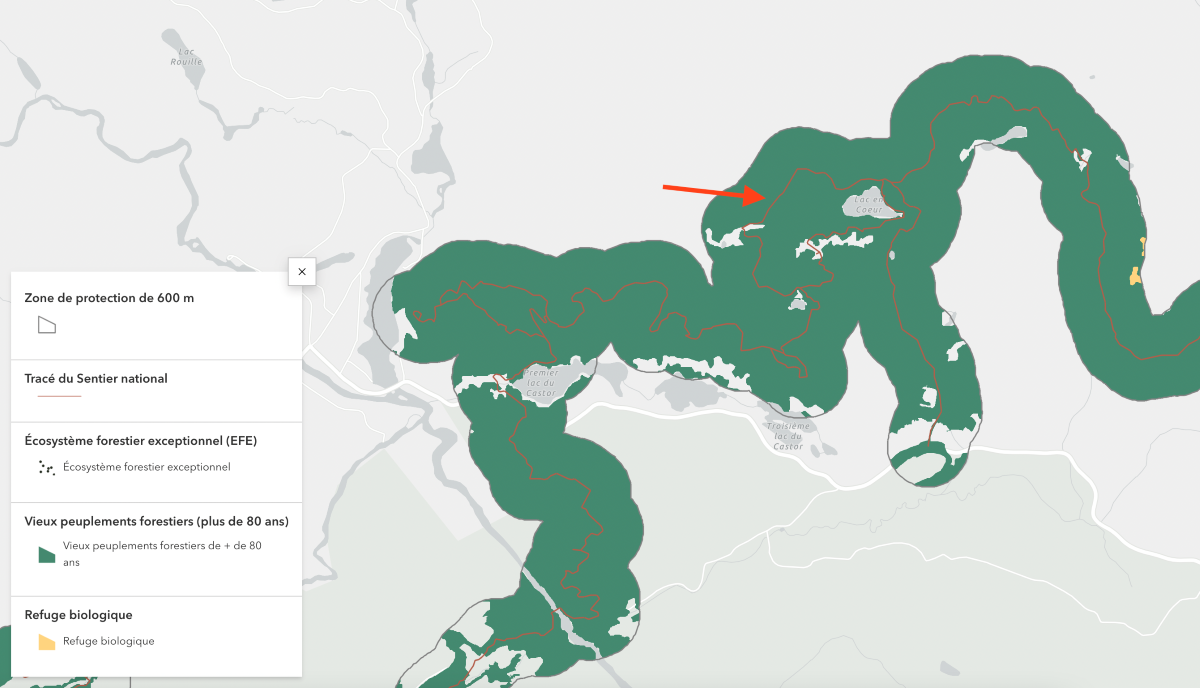

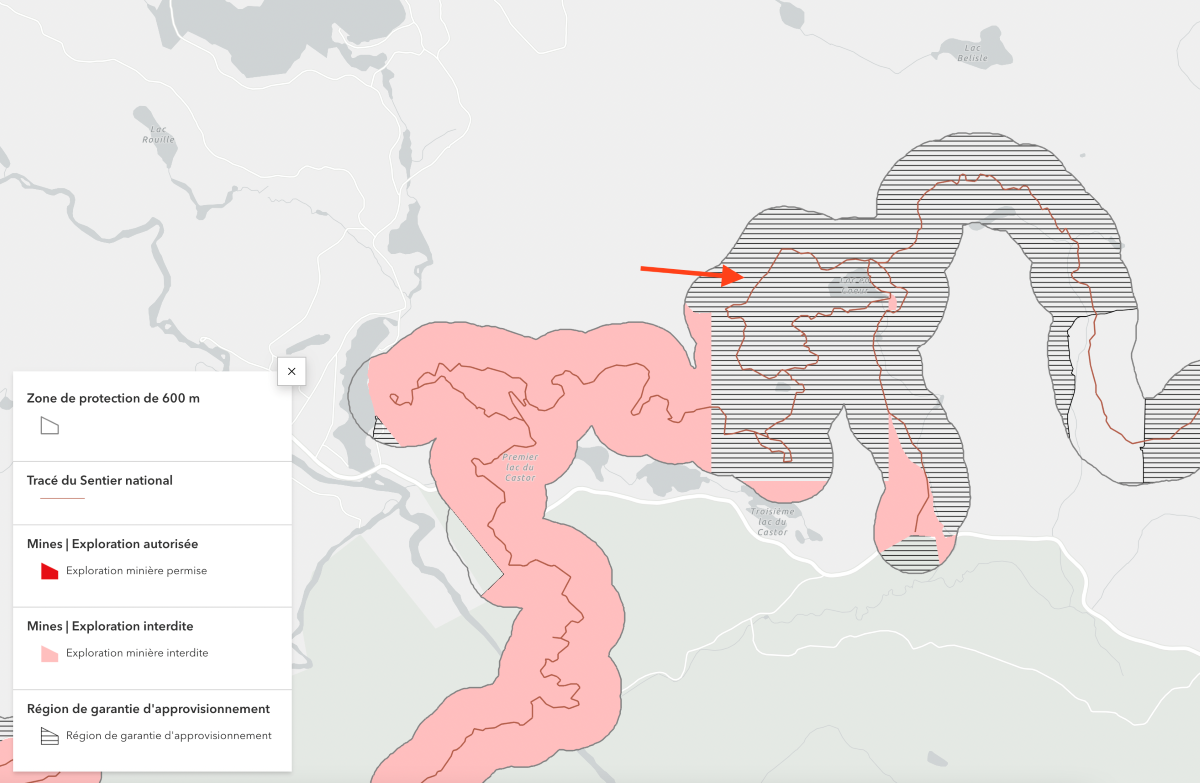

Réal et lui se réjouissent d’ailleurs de la publication récente de la carte interactive du SNQ, élaborée par l’organisme Rando Québec et la Société pour la nature et les parcs (SNAP) Québec pour accroître la sensibilisation à l’égard de la protection du sentier. La carte indique notamment l’âge et l’essence des peuplements d’arbres le long du tracé ainsi que les zones qui sont soumises à l’exploitation agroforestière comme celles qui en sont protégées.

« Ça permet d’identifier les essences susceptibles de disparaître dans la région à cause des coupes forestières. C’est ce qu’on surveille le plus », reprend le bénévole qui a contribué à l’élaboration de l’outil en renseignant la localisation de diverses installations le long du sentier.

L’objectif d’élargir la bande de protection du SNQ à 300 m est un minimum, estime cependant Serge-Alexandre, qui souligne l’importance de prendre en compte les sentiers connexes, importants pour plusieurs localités et leurs visiteurs. « À mon sens, toutes les activités de plein air devraient bénéficier d’un statut particulier : autant les boucles secondaires que les sentiers de ski ou de vélo. »

Alors qu’ils s’apprêtent à quitter la forêt pour retourner vers la civilisation, les deux hommes le soulignent : ce n’est pas l’exploitation forestière en tant que telle qui menace le sentier en exacerbant les effets des changements climatiques, mais son manque d’harmonisation. Le vent tourne favorablement, estime toutefois Réal : « Le ministère des Forêts est de plus en plus à l’écoute. Même les compagnies forestières nous appellent. Ça évolue. »