OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pour survivre à des hivers en dents de scie, les stations de ski du sud du Québec doivent s’adapter aux changements climatiques. Une récente analyse du consortium de recherche Ouranos leur donne justement des pistes d’action.

Au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, on ne se plaint pas de la rudesse de l’hiver : la neige est abondante cette année, et c’est une bonne nouvelle pour le ski, une activité éminemment dépendante du climat. Mais l’industrie de la glisse a appris à s’affranchir de ce dernier pour assurer sa rentabilité.

Ça fait 40 ans qu’on a compris à Saint-Sauveur que la station devait s’équiper pour survivre, explique son directeur, Louis-Philippe Hébert. « Noël 1978 a été catastrophique : il pleuvait à grosses gouttes et la banque a appelé mon père, qui avait fondé l’entreprise quelques années plus tôt, pour lui dire qu’elle ne lui offrirait plus de services bancaires. Depuis, on a toujours investi dans la fabrication de neige. » Avec des résultats épatants : en 2015, alors que le Québec célébrait Noël sous des températures printanières, 50 % du domaine skiable était accessible à Saint-Sauveur grâce aux canons à neige.

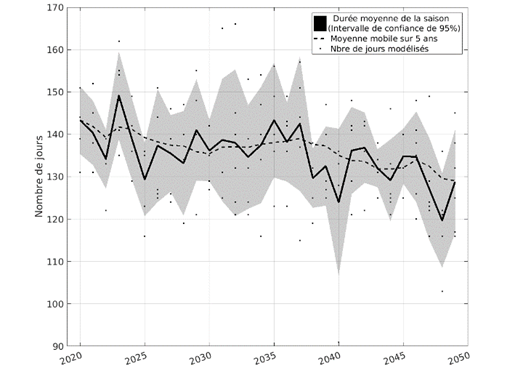

D’ici à 2050, les changements climatiques mettront à rude épreuve la rentabilité des stations de ski du sud du Québec, souligne une étude du consortium de recherche Ouranos portant sur trois stations des Cantons-de-l’Est, Bromont, Orford et Sutton. Si elles ne font rien pour s’adapter, elles pourraient perdre jusqu’à 20 jours d’activité par an, affirment les auteurs de l’Analyse économique des mesures d’adaptation aux changements climatiques appliquée au secteur du ski alpin au Québec.

Cette étude vise justement à aider les stations à mieux appréhender la transformation du climat, explique l’économiste Laurent Da Silva, d’Ouranos, qui l’a dirigée. « Dans quelques mois, on mettra à la disposition des stations un simulateur d’investissement qui leur permettra de tester la rentabilité des mesures d’adaptation qu’elles voudraient prendre. » Ce modèle pourra aussi être utilisé à court terme pour faire des prévisions d’achalandage en fonction de la météo et, ainsi, mieux planifier les ressources humaines ou l’approvisionnement des restaurants.

Plus de canons, qui crachent plus efficacement

La préoccupation première du milieu est que les pistes soient enneigées pour le temps des fêtes : cette période de congé est la préférée des amateurs de sports de glisse, mais elle est aussi la plus menacée quand l’hiver est tardif. « Ce qui décide de notre rentabilité, c’est notre capacité à ouvrir le 26 décembre », explique Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d’expériences.

« Les fenêtres de froid permettant de fabriquer de la neige vont être plus dispersées et risquent d’être plus courtes, il faudra donc en profiter au maximum pour être performant. »

Mais ici, « on est habitués à combattre les soubresauts de la météo : on voit toujours la pelouse deux ou trois fois dans l’hiver », assure-t-il. Ouranos lui recommande d’augmenter le nombre de canons à neige de la station, une voie dans laquelle elle s’est déjà engagée en multipliant par 16 sa capacité à fabriquer des flocons au cours des 20 dernières années. En fait, la neige naturelle n’y représente plus que 10 à 20 % de la couverture! De quoi satisfaire les skieurs… et calmer les banques prêteuses, qui suivent elles aussi avec attention l’évolution du climat.

Bromont |

Sutton |

Orford |

|

| 1979-2010 | 393 cm | 473 cm | 419 cm |

| 2020-2024 | 370 cm | 459 cm | 396 cm |

| 2025-2029 | 358 cm | 438 cm | 378 cm |

| 2030-2034 | 342 cm | 426 cm | 362 cm |

| 2035-2039 | 362 cm | 445 cm | 380 cm |

| 2040-2044 | 331 cm | 425 cm | 351 cm |

| 2045-2049 | 327 cm | 416 cm | 349 cm |

Précipitations neigeuses de novembre à mars

Les canons à neige fonctionnent à partir de –3 °C, mais ils sont plus efficaces en dessous de –9 °C. Ils pompent de l’eau (à Bromont, celle de la rivière Yamaska) et la pulvérisent en fines gouttelettes qui, au contact de l’air froid, se cristallisent. Mais les conditions climatiques changeantes pourraient compliquer leur fonctionnement, comme le note le président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau. « Ce que nous dit l’étude, c’est que les fenêtres de froid permettant de fabriquer de la neige vont être plus dispersées, risquent d’être plus courtes, et qu’il faudra donc en profiter au maximum pour être performant. » Automatiser les opérations d’enneigement est la solution, mais elle est très coûteuse.

Louis-Philippe Hébert en sait quelque chose : cette année, Sommet Saint-Sauveur a investi 1,5 M$ dans l’automatisation des canons à neige sur une de ses pistes. Mais ça vaut le coup, soutient-il. « Démarrer un système conventionnel, ça peut prendre trois heures, car un préposé doit monter dans la montagne et ouvrir les vannes… Avec un système automatisé, il ne faut plus que 20 minutes, ce qui fait une grosse différence sur une fenêtre de froid de huit heures. »

Bromont |

Sutton |

Orford |

|

| 1979-2010 | 189 mm | 114 mm | 142 mm |

| 2020-2024 | 243 mm | 170 mm | 203 mm |

| 2025-2029 | 248 mm | 176 mm | 212 mm |

| 2030-2034 | 256 mm | 183 mm | 223 mm |

| 2035-2039 | 244 mm | 175 mm | 210 mm |

| 2040-2044 | 312 mm | 231 mm | 268 mm |

| 2045-2049 | 317 mm | 240 mm | 275 mm |

Précipitations pluvieuses de novembre à mars

De nouveaux marchés

Maintenir un couvert neigeux permettra de limiter les pertes, mais il est également possible de gonfler les revenus en attirant des touristes. « L’Ontario, qui possède un grand bassin de skieurs, a de plus petites montagnes qu’ici et pourrait donc être plus affecté par les changements climatiques, note Yves Juneau. On pourrait profiter de notre nordicité pour attirer cette clientèle, mais il va nous falloir des unités d’hébergement… Au mont Sutton, on en manque. » Moderniser les équipements et construire de nouveaux logements font donc aussi partie des mesures d’adaptation proposées pour garantir la santé financière des stations.

Et parions que d’ici 2050, une majorité de skieurs prendra le chemin des pentes en voiture électrique… ou autre moyen de transport limitant l’émission de gaz à effet de serre.