©Shutterstock/PK Studio

©Shutterstock/PK Studio

Documentée pour la première fois dans les années 1930, l’obsolescence programmée est maintenant dans le collimateur de plusieurs pays. La France a choisi son cheval de bataille : mieux encadrer le droit à la réparation. Le Québec peut-il s’inspirer de ses cousins ? Oui, mais…

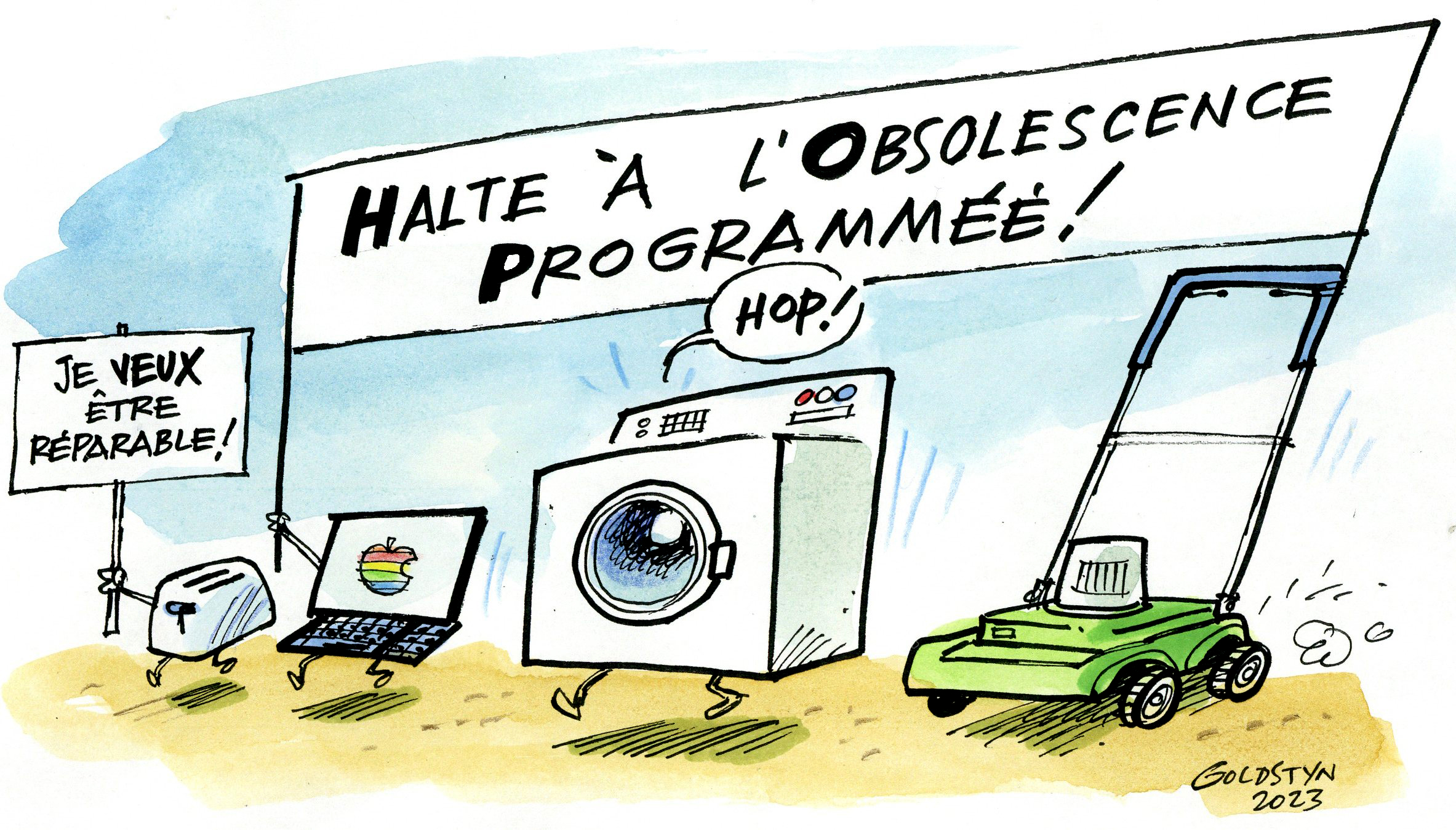

L’obsolescence programmée est un stratagème commercial défini comme « la réduction volontaire de la durée de vie d’un produit afin d’en accélérer le renouvellement », selon l’association française Halte à l’obsolescence programmée (HOP).

« Beaucoup de clients viennent à la boutique avec leur iPhone qui date de dix ans, en bon état, mais malheureusement, les mises à jour fréquentes d’Apple le rendent lent… et éventuellement inutilisable », illustre Samuel, technicien dans une boutique de réparation de la rue Saint-Denis.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que cette stratégie commerciale a de grandes conséquences sur l’environnement.

« Les répercussions sont énormes, affirme Amélie Côté, analyste en réduction à la source chez Équiterre. Au Canada, on génère trois fois plus de déchets électroniques que la moyenne mondiale. Il y a aussi des effets certains sur la production de gaz à effet de serre et sur la consommation de ressources. Ça pose beaucoup de problèmes. »

Dans l’optique où la lutte contre les changements climatiques passe par la réduction de la consommation, voire la décroissance, l’obsolescence est un véritable fléau. Pour combattre ce phénomène et donner des munitions au droit à la réparation, certains pays se sont dotés d’une législation contraignante.

Pour Amélie Côté, le choix de miser sur la réparabilité est essentiel : « C’est important de rendre illégale l’obsolescence programmée, mais si on veut influencer les pratiques des fabricants, le droit à la réparation est incontournable pour promouvoir la mise en marché de produits plus durables et réparables. »

Lire aussi : La sobriété numérique a bien meilleur goût

Les enseignements du modèle français

La France fait partie des pionnières en matière de législation antiobsolescence. Depuis 2015, la diminution volontaire de la durée de vie d’un produit constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 300 000 euros.

En janvier 2021, les Français ont fait un pas de plus vers le droit à la réparation. En effet, une cote de réparabilité a été rendue obligatoire pour certains produits électroniques et électroménagers. Elle a été mise en place pour inciter les fabricants à concevoir des produits plus durables et plus facilement réparables.

La cote de réparabilité est une note de 1 à 10 attribuée à un produit en fonction de sa facilité à être réparé. Elle prend en compte plusieurs critères tels que la disponibilité des pièces détachées, la complexité de la réparation, l’existence de tutoriels ou de guides de réparation, etc.

Les produits concernés par la cote de réparabilité sont les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les laveuses, les télévisions et les tondeuses à gazon.

En 2022, HOP a publié un rapport qui dresse un bilan de la première année d’existence de l’indice de réparabilité sur le marché français. Voici un résumé :

Points positifs

- L’indice permet bien de bien visualiser des différences de réparabilité entre divers groupes de produits;

- De nombreux fabricants et distributeurs ont mobilisé des ressources importantes pour permettre la création et l’affichage de l’indice de réparabilité;

- La majorité des consommateurs (55 %) interrogés par HOP ont connaissance de l’indice de réparabilité et se disent influencés dans leur choix.

Points à modifier

- Il paraît nécessaire que le contrôle de la diffusion et de l’affichage de l’indice soit plus strict (inégalité de déploiement de l’indice selon les catégories);

- HOP exprime des inquiétudes quant à la transparence de l’indice (absence de grille de calcul);

- Il est nécessaire de revoir le système de notation de l’indice en s’interrogeant sur la pondération des critères (les fabricants peuvent jouer avec les critères pour obtenir une note générale plus haute).

Il est encore tôt pour dire si l’indice de réparabilité en France tient toutes ses promesses. Une chose est certaine : même si le système n’est pas parfait (et doit être accompagné de mesures de surveillance strictes), il peut être salutaire pour la promotion de la réparation.

Certaines compagnies françaises font figure de bons élèves depuis de nombreuses années, notamment le fabricant d’appareils électroménagers SEB. L’entreprise s’engage à ce que tous ses produits puissent être réparés pendant 10 ans. Pour les amateurs de do it yourself, SEB offre également un service de pièces détachées à commander.

On verra ce qui arrivera, mais c’est essentiel de moderniser la Loi de la protection du consommateur, car c’est le bon véhicule pour intégrer les notions de durabilité et de réparabilité des biens au Québec

Le Québec prend une direction différente

De notre côté de l’Atlantique, l’obsolescence programmée est un dossier qui vient tout juste de débloquer après plusieurs années de tractation.

Petit retour en arrière: avril 2019, le projet de loi 197 est déposé par le député indépendant Guy Ouellette, en collaboration avec un groupe d’étudiants de l’Université de Sherbrooke. Le projet visait à modifier la Loi sur la protection du consommateur (LPC) afin de favoriser la réparation des biens et le droit à la réparation. Deux ans plus tard, PL-197 obtient même une adoption de principe des députés. En vain. On croyait bien que le dossier était mort au feuilleton, comme le veut l’expression. Jusqu’à l’automne dernier…

3 octobre 2023: le projet de loi 29 déposé par la Coalition Avenir Québec quelques mois plus tôt est adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. LP-29 vise à protéger les consommateurs contre l’obsolescence programmée des biens de consommation. Le Québec devient alors le premier État en Amérique à légiférer en la matière, et le deuxième au monde après la France.

Les cinq mesures phares se déclinent comme suit :

- Interdire le commerce de biens dont l’obsolescence est programmée, c’est-à-dire pour lesquels des moyens visant à réduire leur durée normale de fonctionnement sont utilisés;

- Créer une garantie de bon fonctionnement, applicable à plusieurs biens (réfrigérateur, lave-vaisselle, téléviseur, tablette, thermopompe, climatiseur, etc.), afin que le consommateur obtienne un droit à la réparation automatique et gratuit si le bien présente un mauvais fonctionnement au cours de la période visée;

- Renforcer le droit à la réparation, en bonifiant la garantie de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation déjà prévue dans la Loi sur la protection du consommateur, et en interdisant le recours à des techniques qui rendent plus difficile l’entretien ou la réparation des biens, incluant les autos;

- Adopter une mesure anticitron pour les automobiles afin de protéger les consommateurs contre les « véhicules gravement défectueux »;

- Prévoir la mise en place des normes techniques ou de fabrication pour les biens afin que tous les appareils électroniques vendus sur le marché québécois soient compatibles avec un seul et même chargeur.

Le projet de loi 29 reprend des grandes lignes de la loi française, mais avec un absent de taille : la cote de réparabilité. Le ministre Simon Jolin-Barrette a justifié leur choix comme suit : « On a choisi de ne pas inclure l’indice de durabilité parce que, présentement en France, ils sont en train de reculer sur cette question. »

En attendant de voir comment la loi passera de la théorie à la pratique dans les prochaines années, les militants et militantes d’un encadrement plus strict, notamment du côté d’Équiterre, l’ont qualifié d’ « étape incontournable »: « En 2022, seulement 25 % de la population québécoise faisait réparer ses appareils électroménagers et électroniques quand elle faisait face à un bris, rappelle Amélie Côté. Quand les mesures proposées prendront effet, des outils seront en place pour renverser cette tendance. C’est une excellente nouvelle d’un point de vue environnemental, mais aussi économique. »

Ce texte a été mis à jour en décembre 2023 pour tenir compte de l’adoption du projet de loi 29.